金井 良太

☆☆☆☆☆

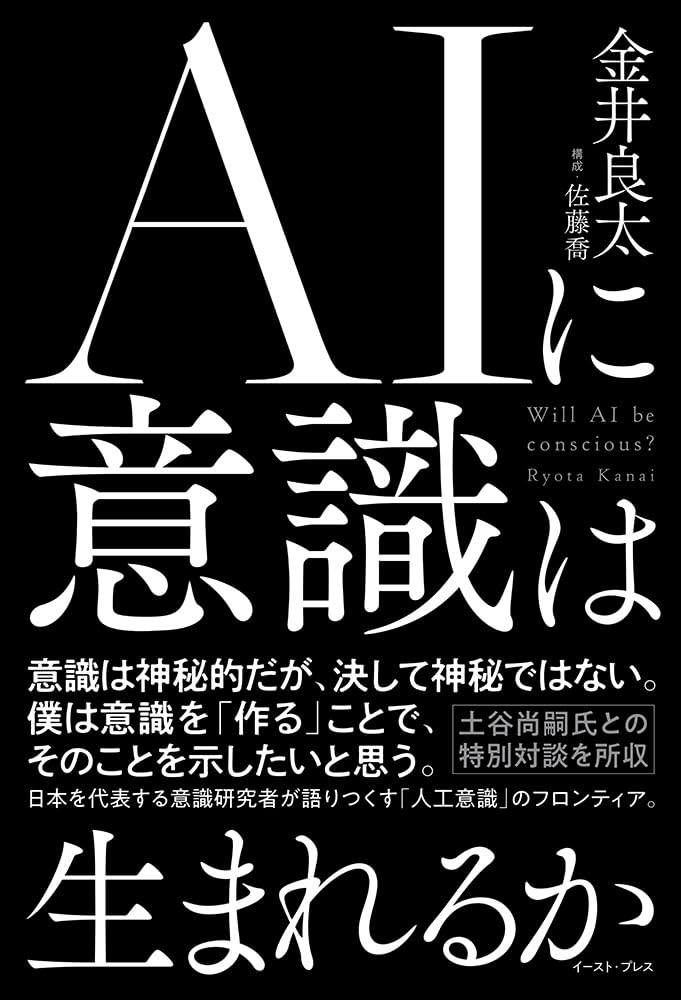

AIに意識は生まれるか 単行本(ソフトカバー) – 2023/10/18

私は昔から疑問に思っていることがありました。こころというのは何なのか?

「我思うゆえに我あり」デカルトの有名な言葉です。自我というのは自分が自分であることを認識して能動的に選択ができる何ものかです。最近は脳の研究が進んでこういうことはこういう脳の部所で感じる、こういうことは脳のこういう部所で記憶する、などということがだんだんわかるようになってきました。

でも何かを記憶する、何かを認識するということはコンピューターでもできることです。そうやってだんだん脳のことがわかってくると記憶と意識は違うなと思うようになりました。

例えば記憶喪失でも能動的に何かを選択したり考えたりすることはできます。

コンピューターにはおそらく今はできないでしょう。脳の研究をどんどん続けていって脳の機能がわかるようになるとどこかに意識はここでできるみたいなことがこれから発見されるのかもしれません。コンピューターでも現在は人工知能が開発されてさまざまな話題になっています。

私の理解では人工知能は人間の言葉を理解してその言葉に対する最適な解を選択して表示するものです。それが大規模言語モデルによって可能になったので、なんとなく人間っぽい感じを与えます。

人工知能の本を何冊か読んだんですが大規模言語モデルというのは、私の理解では昔からあった携帯電話・スマートホンの予測入力のより大規模かつ洗練されたものかなというふうに思います。そこに意識はありません。だいたい人間の意識がどこにあるかどういう構造になってるかも解明されてないんですからそれをコンピューターに持たせるっていうことは無理でしょうね。

私が昔から持っている疑問にある程度答えてくれるのがこの本です。作者はクオリアという言葉を使っています。例えばある一定の波長の光を人間は赤と言います。機械にもある一定の範囲の波長を赤と言えと教えれば、多分赤と答えると思います。私たち人間は例えば目をつぶっても赤を思い浮かべることができます。これがクオリアというもののようです。ある意味、心のことでしょうか?

作者は初歩的な意識の理論からだんだん複雑になっていって人工知能に実装するというところまで話を広げています。ただ結論が出ているわけではなくまだこれからの学問だということです。普段我々が普通に行っている「考える」ということを行う「考えるスペース」という考え方を持っています。それはセンサーなどで読み取れる刺激であったりとか知識であったりとかそういったものが統合されて存在するスペースです。作者はそれが意識ではないかとおっしゃっています。

なるほどなと思ったのは人間にとって「痛み」という概念はもちろんあります。でも生化学的に痛みというのはないという話です。もちろん神経が刺激されて生化学的に神経伝達物質が流れると感じるものなんでしょうが、痛みは感じるもので誰もそれを見せることができない。その本体を見せることができないそういう概念のようなものがある意味意識と言われるものなのかもしれません。

本の最後のところで作者はもし人工知能に意識を持たせることができたら、おそらく反抗するだろうといっています。それから意識を持った人工知能は育て方を考えなければ大変なことになるといっています。まさにSFの世界ですね。

私が死ぬまでに「心」というのはこういうもので「意識」というものはこういうものでという理論が確立されて分かったら面白いなあと思いました。

AIに意識は生まれるか 単行本(ソフトカバー) – 2023/10/18

説明

AIと人類の未来は 「意識」が握っている。

そんな「意識」は神秘的だが、決して神秘ではない。

僕は意識を作ることで、そのことを示したいと思う。

AIに意識は生まれるのか? AIに人間は征服されてしまうのか?

そんな我々の不安や素朴な疑問は、ヒトの意識と大きく関係している。

では、ヒトの意識とはいったい何なのか?

3歳の時、

「マリモ」が生きているのであれば、マリモにも感覚はあるのだろうか? あるとしたらそれはどういうものなんだろうか?

と素朴な疑問を持った少年は、今日本最高峰の意識研究者となった。

意識という巨大なテーマのもとで、

哲学・神経科学・コンピューターサイエンス……と様々なジャンルの学問を

越境しながら、神秘に満ちた意識の世界をじっくりと解明し、

人工意識やAIのフロンティアについても語りつくす。

最後には神経学者であり、クオリア研究者でもある

土谷尚嗣氏との特別対談を所収。

【「はじめに」より】

僕がまだ三歳だったころ、家族旅行で北海道に行ったことがある。そのときのことだったと思うのだけれど、たぶん阿寒湖で、親が僕にマリモを見せてこう言った。

「このマリモはね、生きているんだよ」

その言葉から受けた衝撃を、僕は今も鮮明に覚えている。

といっても、まだ三歳児だったから「生命」とか「主観的経験」なんていう言葉は、もちろん知らなかっただろう。ただ、その時の衝撃を、大人になった今の僕の言葉で言い換えると、こんな感じになる。

「『マリモである』とは、どういうことなんだろう? このマリモにも感覚はあるんだろうか? あるとしたら、それはどういうものなんだろう?」

それからしばらく経ち、小学生のときの話。風が強いある日に、僕は一本の木が揺られるのを見ながら、こう思った記憶がある。

「この木は生きているんだろうか? 生きているなら、その場から動けずに風に吹かれ続けるって、どういう『感じ』なんだろう?」

子どもだった僕は、何がわからないのかもよくわからなかったけれど、研究者になった今なら、かつての僕の疑問に言葉を与えられる。

僕は、「意識」について知りたかったのだ。(中略)

現在の僕は、研究者として、意識を「作ろう」としている。

この本は、現在に至る僕の道のりをたどることで、みなさんにも備わっている「意識」の神秘と、それを神秘ではなくする方法があることに気づくまでの道のりを、追体験してもらうことを目的にしている。

それだけではない。人工の意識は、僕たちの生活を大きく変えつつあるAI(人工知能)と密接な関係にある。

もしAIが意識を持ったら、人類の将来は大きく変わる可能性があるからだ。

金井 良太

神経科学者。株式会社アラヤ代表取締役。

主な研究テーマは認知神経科学からのアプローチによる意識の研究と、脳科学の現実世界への応用技術の開発である。

また意識の基礎理論と動作原理を解明し、それを人工意識の構築に応用することをアラヤの研究部門で一つの目標にしている。