☆☆☆☆

ダロン・アセモグル, サイモン・ジョンソン他

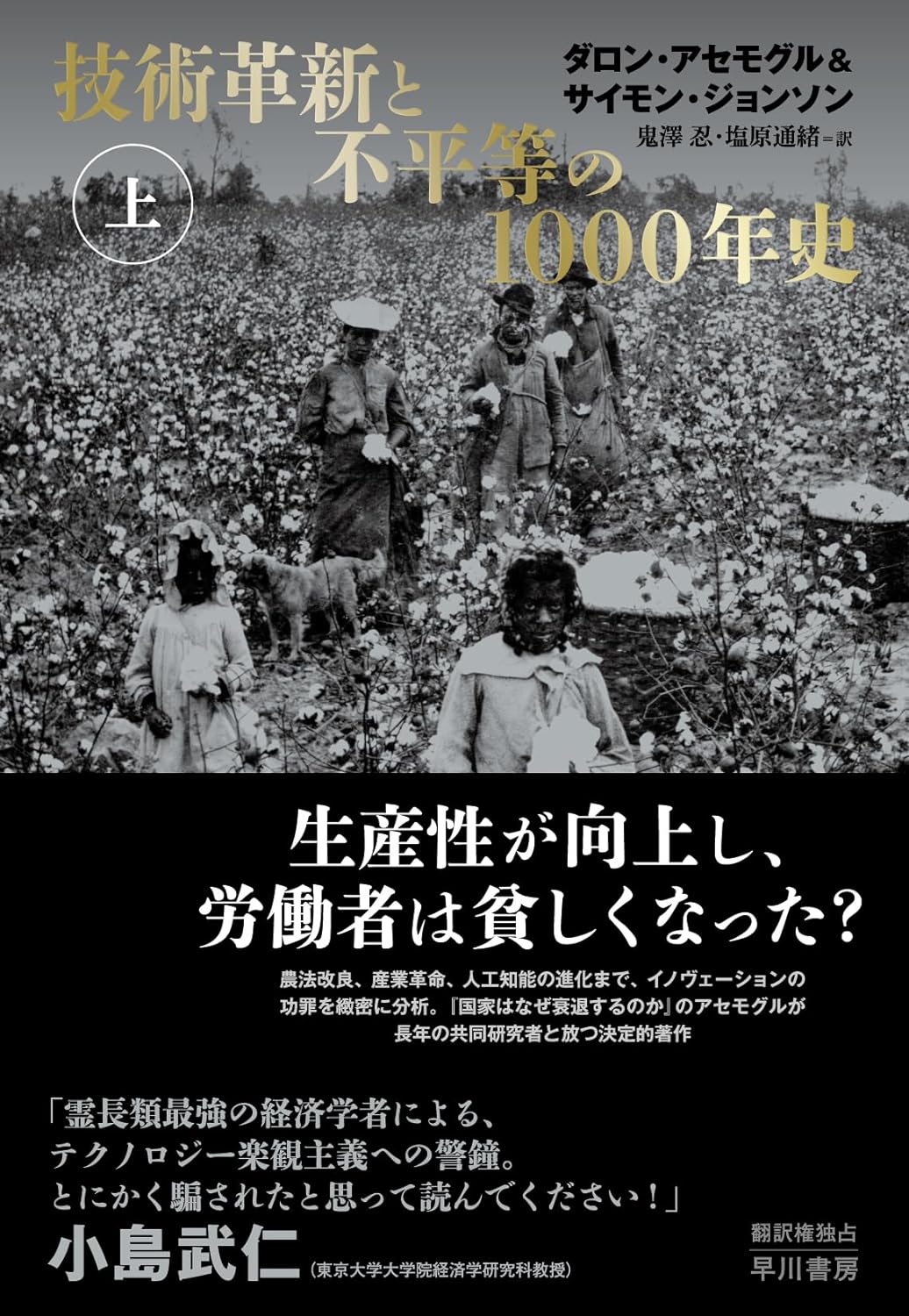

技術革新と不平等の1000年史 上 単行本 – 2023/12/20

作者は著名な経済学者です。またノーベル賞に一番近い経済学者とも言われています。ということはまだノーベル賞とってないということですけども・・・・・・

この本に書かれていることはまだ上巻しか読んでいませんけれども富の分配の不条理なのかと思います。人類の歴史の中で、技術が高まると生産性が高まる、生産性が高まると獲得できる富が増える。そうするとみんな豊かになるという方程式があります。多くの人が信じている道理です。ただこの道理は2024年という現代に住んでいる人、生きている人の常識です。

作者は技術の進歩により獲得できると富は増えたけれどもそれによって労働者=一般市民が豊かになるというのは自動的ではなくてある種の仕組みによるものだといっています。まさにその通りです。獲得できた富を特権を持つ者だけが独占することにより一般市民は豊かにならず搾取がされているということを述べています。

2020年代の現代で過去の歴史を見ればそのようなことが何度も繰り返されたことがわかります。上巻では例として農業の革命について書かれています。よく言われることですが人類が最終狩猟民から定住する農民に変化したときに生活は工場しなかった。「人口は増えたが労働時間が増加し健康状態も悪化し生活が苦しくなった」という考え方があります。事実なのかもしれませんけれども、あまりにも昔のことなので正確には分かりません。現在では有力な説です。複雑な問題です。

技術の進歩には特別な人が出現します現在ではそういう人々を成功者として社会が受け入れます。FaceBookを作った人、Googleを作った人、Microsoftを創業した人、Appleを創業した人、みんな特別な人です。もし彼らがいなければ現在の社会は変っていたでしょうか?同じようなことを別の人がやっていたのかもしれません。それはわかりません。でも私にはわかるようなことが一つあります彼らはおそらく「一流の人間になりたい!特別な存在になりたい!」という希望を持っていたのではないでしょうか。求めるものは経済的なものかもしれませんし、名声かもしれませんし、それは本人ではないとわからないと思います。ただ何らかの追い求めるものがあって、それが意欲につながって結果が出たのだと思います。では彼らは特別な人です。彼らは大富豪です経済的に成功しています。その富の価値は彼らの業績とイコールでしょうか。例えばIPhoneを作ったのはスティーブジョブスと言われています。よくあるジョークで作ったのは工場労働者というのがあります。IPhoneの場合はおそらく中国の労働者でしょう。これもおそらくですが成功していた時のスティーブジョブズの報酬と中国の労働者の報酬は1万倍以上の差があったと思います。

20世紀後半から21世紀にかけて非常に高額の報酬が社会に許容されるようになりました。なぜなら高額の報酬を受け取る者たちは特別だから。その前の時代には特権階級の人々が極端な高収入であることは少なかったようです。彼らは報酬よりも多くの保有財産で経済的に恵まれていました。報酬というのは富裕層にとっては大きな要因ではなかったという事実があります。彼らは金利や土地の賃貸料や税金や私税や年貢な潤っていました。

近年、金融業の高収入や優遇策が批判される場合が多いです。おそらく一般庶民からは投資銀行の社員はスティーブジョブズじゃないんだからもらいすぎという感情が働くのでしょう。富の分配が正常ではないという意見が最近多くなってきたように思います。一般庶民の不満の種です。不当に安い賃金で働かされている。ここが難しいとこですでは正当な賃金というのはいくらなのか?どうやってそれを決めるのか?私のように引退したおじいさんはそのような富の分配にはどちらかというと深く関与していません。でも私が20代だったら大きな関心を持つと思います。

実は個人的に20代にはそういう思いを持っていました。それは不動産バブルです過去に安く購入した土地を持っているものはお金持ちで土地をもっていないものは普通の人。私が20代の頃にはそういう時代の背景がありました。私は不動産を所有していなかったので不条理に感じたものです。私はスティーブジョブズじゃないので、サラリーマンではどんなに頑張っても不動産で儲けたやつには勝てないと思ってました。およそ40年前の話です。今ももちろん不動産を持ってる方は裕福な方多いかと思いますが、40年前には一般的に考えづらかった株式や投資信託の所有が今では当たり前となっています。政府もNISAなどで積極的に投資を支援しています。時代は変わるんだなと改めて思いました。下巻が楽しみです。

技術革新と不平等の1000年史 上 単行本 – 2023/12/20

説明

生産性が向上し、労働者は貧しくなった?

農法改良、産業革命、人工知能の進化まで、イノヴェーションの功罪を緻密に分析。『国家はなぜ衰退するのか』のアセモグルが長年の共同研究者と放つ決定的著作

生産性を高める新しい機械や生産方法は新たな雇用を生み、私たちの賃金と生活水準を上昇させる――これが経済の理屈だが、現実の歴史はしばしばそれに反している。

中世ヨーロッパにおける農法の改良は飛躍的な増産を実現したが、当時の人口の大半を占める農民にはほとんどなんの利益ももたらさなかった。船舶設計の進歩による大洋横断貿易で巨万の富を手にする者がいた一方で、数百万人もの奴隷がアフリカから輸出されていた。産業革命にともなう工場制度の導入で労働時間は延びたにもかかわらず、労働者の収入は約100年間上がらなかった。

なぜこのようなことが起きるのか? 圧倒的な考究により、「進歩」こそが社会的不平等を増大させるという、人類史のパラドックスを解明する。

【推薦】

小島武仁(東京大学大学院経済学研究科教授)

「霊長類最強の経済学者による、テクノロジー楽観主義への警鐘。とにかく騙されたと思って読んでください!」

マイケル・サンデル(ハーバード大学教授)

「人道的であり、希望の書。テクノロジーの方向性は、自然の力に従う風向きとは違う。われわれ自身の手にかかっているのだ」

アンガス・ディートン(2015年ノーベル経済学賞受賞、『絶望死のアメリカ』共著者)

「アセモグルとジョンソンは、1000年以上にわたる技術的変化の広範な歴史を書いている。彼らが照準を合わせているのは、技術的変化に対する経済学者の無分別な熱狂と、権力の有害な無視だ」

アビジット・バナジーとエステル・デュフロ(2019年ノーベル経済学賞受賞、『絶望を希望に変える経済学』著者)

「新石器時代の農業革命から人工知能の台頭に至る、テクノロジーの歴史と未来をめぐる息を呑むようなこの旅路は、一本の力強い糸に貫かれている。すなわち、テクノロジーは変えようのない運命ではないという事実だ」

ジャレド・ダイアモンド(『銃・病原菌・鉄』でピューリッツァー賞受賞)

「強力な新しいテクノロジーはわれわれに利益をもたらすのか? 150年前、産業革命はわれわれの曾祖父母に幸福をもたらしたのか? 読み、楽しみ、そして自分のライフスタイルを選ぼう!」

■著者インタビュー掲載

○YouYube「PIVOT 公式チャンネル」:「【現役最強の経済学者が警鐘】AIは労働者を幸せにするのか?/国家がAIを制御すべき理由/日本はテクノロジーとどう向き合うか/経済学者が見た中国の動向【EXTREME ECONOMICS】」

○『週刊東洋経済』2023年12月23日30日合併号

■書評・紹介

○2024年1月13日 東京新聞 書評(京都大学教授・根井雅弘)

【目次】

〈上巻〉

〇本書への賛辞

〇プロローグ——進歩とは何か

〇第1章 テクノロジーを支配する

〇第2章 運河のビジョン

〇第3章 説得する力

〇第4章 不幸の種を育てる

〇第5章 中流層の革命

〇第6章 進歩の犠牲者

〇口絵クレジット

〇文献の解説と出典

〇索引

〈下巻〉

〇第7章 争い多き道

〇第8章 デジタル・ダメージ

〇第9章 人工闘争

〇第10章 民主主義の崩壊

〇第11章 テクノロジーの方向転換

〇謝辞

〇解説/稲葉振一郎

〇口絵クレジット

〇文献の解説と出典

〇参考文献

〇索引

カメール・ダロン・アセモグル

カメール・ダロン・アセモグル(Kamer Daron Acemoğlu、1967年9月3日 – )は、トルコとアメリカに国籍を持つ新制度派経済学の経済学者。マサチューセッツ工科大学研究所教授を務めている。名字のトルコ語読みはアジェモール。